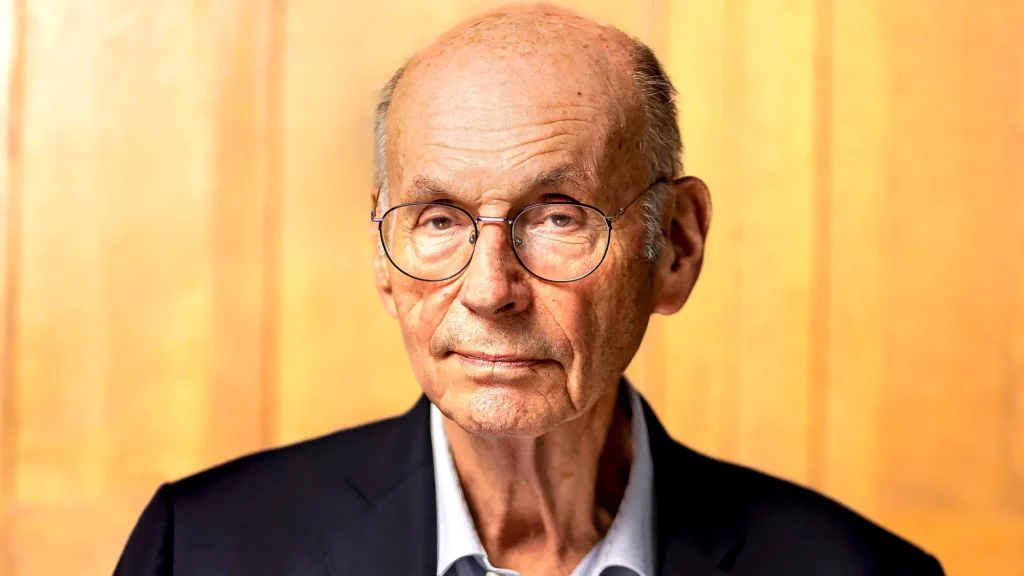

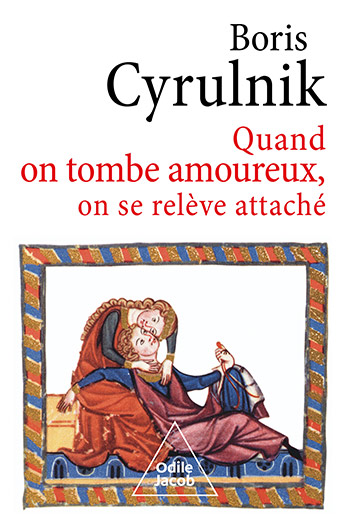

L'amour et l'attachement : rencontre avec Boris Cyrulnik

Boris Cyrulnik est l'auteur de : Quand on tombe amoureux, on se relève attaché.

Il a travaillé pendant quarante ans sur un thème qui préoccupe beaucoup les êtres humains : l'amour et l'attachement

L'amour : une « drogue » naturelle ?

L’amour agit comme une stimulation du système de récompense comparable, par ses voies neurochimiques, à des substances comme la cocaïne ou les endorphines.

Et pourtant les jeunes font moins l’amour que les anciens, et ça, c’est un étonnement. Avant, il y a deux générations, la moyenne, c’était deux à trois rapports sexuels par semaine. Aujourd’hui, c’est deux à trois relations par mois. Et ça, c’est un étonnement, parce que la sexualité a changé de signification.

Il peut y avoir une explication biologique, et il y a sûrement une explication culturelle.

L’explication biologique, c’est que les hommes étaient virilisés, ce que les féministes reprochent — à juste titre. Cette virilisation augmentait la sécrétion d’hormones sexuelles. Or, on voit aujourd’hui que les hommes qui s’occupent de la petite enfance, ou qui ont pratiquement les mêmes métiers que les femmes, se dévirilisent au point de vue biologique. Ils sécrètent moins de testostérone, et moins de substances qui facilitent l’acte sexuel. Donc, ils sont moins motivés.

Et puis il y a aussi une explication anthropologique : avant, il fallait prouver qu’on était un homme — même si on était fatigué, même si on pensait à autre chose. J’ai connu cette époque du devoir conjugal, où les femmes n’avaient pratiquement pas le droit religieux et moral de refuser, et où les hommes devaient s’exécuter.

Les jeunes, eux, ont complètement changé de culture. Aujourd’hui, s’ils ont des relations sexuelles, c’est pour s’exprimer, participer à leur développement personnel, rencontrer une autre personne. Donc, paradoxalement, faire moins l’amour aujourd’hui, c’est un signe d’amélioration des personnalités et des couples.

Le mariage a longtemps été inutile

Dans l’évolution humaine, pendant très longtemps, le mariage n’a pas été utile.

Ce n’était pas la peine.

C’était le groupe social qui jouait le rôle d’unité familiale.

Quand une femme mettait au monde un enfant, chez Monsieur et Madame Sapiens, on ne savait pas qui était le père.

C’était des jeunes qui avaient beaucoup d’accouplements sexuels — consentis ou pas.

On ne sait pas toujours, mais on peut imaginer que parfois c’était consenti, parfois non.

C’était le groupe social, d’hommes et de femmes, qui s’occupait des enfants.

L’avènement du patriarcat

Ensuite, quand les biens sont apparus, le bien, c’était le nom : transmettre le nom permettait de fonder des familles et de transmettre des possessions.

Il fallait donc que le père soit sûr que l’enfant porté par la femme était bien de lui.

La virginité est alors devenue une valeur sociale.

L’anatomie sexuelle des femmes donnait au père la preuve que l’enfant qu’elle portait était bien de lui — à condition que la femme soit enfermée.

Le patriarcat est né de ce désir de transmettre le nom et les biens, en entravant les femmes.

Les fonctions sociales du mariage

Le mariage a ensuite été institué pour faire du social.

Les aristocrates mariaient leurs enfants pour associer leurs armées.

Les paysans mariaient leurs enfants pour additionner les bras des hommes pour la moisson — ce que j’ai connu avant-guerre : les jeunes fauchaient quatorze heures par jour. Aucun « monsieur muscle » d’aujourd’hui ne pourrait faire une performance physique aussi douloureuse.

Puis, l’industrie est apparue.

Les biens, les magasins, les usines.

Les parents ont alors marié leurs enfants pour associer les capitaux.

Le capitalisme est entré dans la sexualité et dans le mariage.

Les femmes ont inventé le mariage d’amour

Les femmes ont inventé le mariage d’amour en gagnant leur autonomie au XIXᵉ siècle, dans les cités ouvrières.

Un ouvrier sur trois était une femme.

Elles gagnaient leur vie, elles habitaient seules.

Elles échappaient à la loi des prêtres et à la loi des pères.

Et elles ont dit :

« Je veux bien avoir un enfant avec celui-là, mais pas avec celui-là. »

Elles ont introduit l’amour dans le mariage.

Mais pendant très longtemps — si vous ne me croyez pas, lisez Molière — le mariage se faisait chez les notaires, bien avant l’église et bien avant que la République ne reconnaisse le mariage civil.

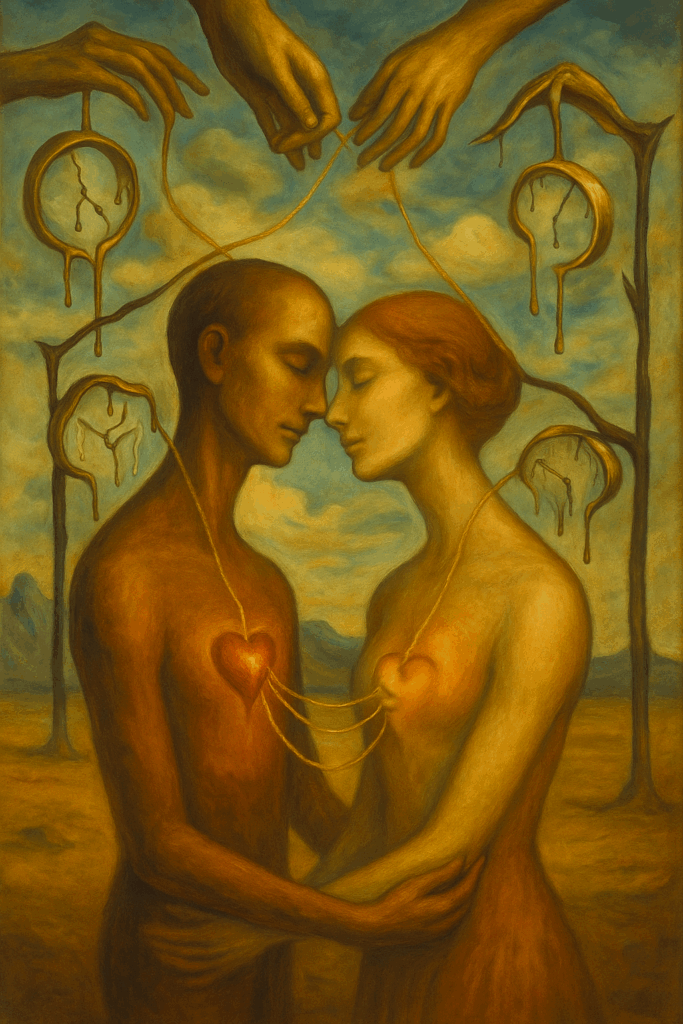

La neuro-imagerie du cerveau amoureux : ça flambe !

La neuro-imagerie du cerveau amoureux n’est pas du tout la même que celle du cerveau d’un être attaché.

Quand un homme ou une femme sont amoureux, c’est le faisceau de la récompense qui flambe. Il passe au rouge.

Comme il est stimulé, les neurones dégradent du glucose. Cela fait de la chaleur que l’ordinateur capte et transforme en couleur.

On voit donc clairement qu’un homme ou une femme amoureux ont le cerveau en feu.

Ce circuit, à la base du cerveau et dans le lobe frontal inférieur, passe par un relais qu’on appelle le noyau accumbens, un petit noyau de neurones qui, lorsqu’il est stimulé, sécrète :

de la dopamine, hormone du plaisir et de l’action,

de la sérotonine, hormone du plaisir de la relation,

des endorphines, hormones du plaisir physique.

À ce moment-là, le cerveau flambe.

On devient hyper-attentif à l’autre, on veut sentir sa présence, et la simple pensée de l’autre agit comme une drogue : elle stimule le cerveau de la récompense.

On se sent merveilleusement bien, car les substances en jeu sont les mêmes que celles des drogues : la cocaïne, les endorphines, la sérotonine, et surtout l’ocytocine.

Le coup de foudre : une tempête neurochimique

Le coup de foudre, c’est une hypersécrétion de substances qui déclenche une sensation d’extase semblable à celle provoquée par la cocaïne.

Sauf qu’ici, il s’agit d’endorphines naturelles, sécrétées par notre propre corps, principalement par l’intestin, et reçues par le cerveau.

Comme l’alcool ou d’autres psychotropes, ces substances modifient nos émotions.

L’amour est donc bien une drogue naturelle.

Mais attention : les enfants privés de stimulations sensorielles pendant leurs mille premiers jours (de la grossesse à l’apparition du langage) présentent un cerveau atrophié, qui les rend moins capables d’éprouver un sentiment amoureux.

L’amour et l’extase

L’amour, la drogue, l’endorphine — c’est l’extase.

« Ex » : je me tiens en dehors.

« Stase » : je suis déséquilibré.

C’est un état de déséquilibre, d’élévation.

Alors que l’attachement, au contraire, n’est pas une drogue, mais une sécurité.

C’est un tranquillisant naturel.

Le cerveau attaché : l’amour tissé au long cours

Plus on vit ensemble, plus la confiance s’installe.

La zone cérébrale qui s’active alors — le système limbique, siège de la mémoire et des émotions — tricote quotidiennement le lien de l’attachement.

Ce n’est pas un coup de foudre, c’est un tissage. L’autre s’imprègne en moi.

C’est volontairement que j’emploie le mot imprégner, car il s’agit d’une mémoire biologique. Chaque jour laisse une trace. Petit à petit, plus je vis avec lui, plus je vis avec elle, plus je vois mon système limbique s’épaissir.

Les neurones se renforcent parce que je la vois tous les jours, parce qu’on a des relations sexuelles de temps en temps, parce qu’on partage des moments affectifs, parce qu’on se connaît de mieux en mieux. Tout cela donne un sentiment de sécurité.

L’amour emprisonne, l’attachement libère

L’amour emprisonne :

« Je veux toujours être près de lui, près d’elle. »

L’attachement, lui, libère :

« Il, elle me donne tellement confiance en moi que je peux partir travailler, voyager, vivre — et je garde ma sécurité intérieure. »

Ce sont donc deux liens affectifs et neurologiques totalement différents, que la culture peut encourager ou décourager.

Sur le plan biologique :

le coup de foudre, c’est la montée d’endorphines, presque une « cocaïne naturelle » ;

le socle neurologique de l’attachement, c’est un tranquillisant, proche des benzodiazépines.

Plus je vis avec l’autre, plus ma confiance augmente. C’est une relation humaine, affective, amoureuse ou d’attachement, qui modifie la biologie même du lien.

L’idéal, bien sûr, c’est quand on passe de l’un à l’autre :

le moment amoureux nous rend hyper-attentif à l’autre — je le découvre, je l’apprends par cœur, en un clin d’œil, en quelques semaines.

Mais certains coups de foudre sont peu durables : le mot le dit, coup de foudre, ça frappe, et ça ne dure pas.

Mais quand ça frappe… c’est merveilleux.

Puis vient le temps du tissage, du lien d’attachement.

Et là, le lien devient durable, parce que la confiance reçue nous permet de tenter l’aventure sociale, professionnelle, humaine.

La rencontre amoureuse : un hasard ? Mon œil !

Quand on parle avec les gens et qu’on leur demande :

— « Comment avez-vous rencontré votre mari, votre femme ? »

Ils répondent presque tous :

— « C’est par hasard. »

Il ne faut pas les croire. Mon œil, ce n’est pas par hasard.

Parmi les milliers de personnes qu’on croise, il y en a une — une seule — qu’on rencontre.

Sinon, ce n’est pas une rencontre, c’est un croisement.

Et si la rencontre a lieu, c’est parce que l’autre porte sur lui — sur son corps, ses vêtements, sa barbe, sa manière de se coiffer ou de se maquiller — des signaux qui évoquent quelque chose de profondément inscrit dans ma mémoire.

Il porte une barbe bien taillée : quand j’étais enfant, mon père portait une barbe bien taillée.

Au contraire, il porte une barbe mal taillée : c’est aussi un signe, un symbole de culture.

Les religieux attachent beaucoup d’importance au poil :

la tonsure chrétienne,

les rouflaquettes juives,

les barbes musulmanes.

Les poils sont hautement sémantisés.

Je me laisse pousser la barbe « de gauche », ou au contraire je mets une cravate et je me laisse pousser la barbe « d’extrême droite ».

Les poils, les vêtements, les gestes — tout parle avant les mots.

La sémantisation du corps

Je la vois, elle a des cheveux de sportive, c’est elle. Ce n’est pas une autre.

Celui, celle dont on tombe amoureux, réveille la trace de quelqu’un qu’on a aimé pendant les mille premiers jours de la vie.

C’est inscrit comme une trace biologique.

La rencontre se fait entre ce qu’elle est (ou ce qu’il est) et ce qui a été mis en moi bien auparavant.

Rien à voir avec le hasard.

On ne décide pas d’être amoureux : c’est une surprise.

Mais ça choisit en nous.

C’est elle — pas une autre — parce qu’elle évoque quelque chose qui me touche profondément.

Elle a une manière de marcher, de socialiser, de se présenter.

Elle porte des baskets de sportive : j’ai toujours aimé les femmes sportives.

Je veux vivre avec une femme sportive.

Il est strict ? Je veux un homme strict.

Je ne veux pas d’un homme débraillé.

Tout cela relève d’une sémantisation des gestes, des poils, des vêtements.

Ça parle avant les mots.

C’est inscrit dans notre mémoire biologique.

Le sentiment de reconnaissance

Quand je la rencontre — à la gare Saint-Lazare, par exemple — j’éprouve l’étrange sentiment de la reconnaître, alors que je ne l’ai jamais vue.

C’est ce qu’on appelle parfois l’âme sœur, ou « l’autre moitié d’orange ».

On ne tombe pas amoureux au hasard.

Mais le hasard peut nous permettre la rencontre — ou pas.

Ce qu’on appelle hasard, c’est souvent l’organisation sociale.

Les lieux de rencontre

Les lieux où l’on tombe amoureux sont des lieux sociaux et intellectuels.

On tombe amoureux de ceux avec qui on partage les mêmes études, les mêmes passions.

Aujourd’hui, les universités sont devenues des centres de mariage.

On tombe amoureux à caution intellectuelle comparable.

Cela pose un problème anthropologique énorme :

on tombe amoureux d’une personne avec qui on peut parler, aller au théâtre, partager les mêmes livres, la même vision du monde.

C’est épanouissant… mais cela conduit à une fragmentation sociale : on ne rencontre plus que des gens qui pensent comme nous.

Pour les classes dominantes (disons environ 15 % de la population), les enfants de parents dominants rencontrent des partenaires du même milieu.

Les parents ne marient plus leurs enfants officiellement, mais ils organisent des lieux de rencontre : maisons de campagne, dîners, bals, raouts.

Les jeunes gens « tombent amoureux » — mais uniquement de personnes de leur statut social ou intellectuel.

Internet et le retour du hasard

Internet remet un peu de hasard dans la rencontre amoureuse.

Les gens se rencontrent, ne tombent pas forcément amoureux, mais ils se plaisent suffisamment pour décider de vivre ensemble.

De plus en plus de jeunes, mais aussi de personnes âgées, se rencontrent grâce à Internet.

Certaines de ces relations échouent très vite — rencontre d’un soir, d’un week-end, d’une semaine — mais d’autres durent.

Et ces couples-là n’ont pas toujours connu le coup de foudre, mais ont tissé un véritable lien d’attachement, fondé sur la solidarité et l’entraide.

Finalement, ce sont de vrais couples.

Il y en a même de plus en plus qui « marchent bien » grâce à ces applications.

Internet facilite l’aventure d’un soir, mais peut aussi conduire à l’âme sœur.

Les deux coexistent.

Les bénéfices du couple versus le célibat

À l’avenir, ce qu’il faut craindre, c’est le célibat durable.

Les femmes sont beaucoup plus libres quand elles n’ont pas d’enfants à charge, et les hommes découvrent la facilité de la solitude.

Mais les couples, eux, ont une stabilité affective plus grande que les célibataires, surtout chez les personnes âgées.

Les couples âgés vivent avec moins de stress, consomment moins de médicaments, moins de tranquillisants, et connaissent moins de dépression.

La recherche du bonheur individuel : une idée neuve

Le mot « bonheur » est récent.

Il est né avec la Révolution française : le bonheur est une idée neuve en Europe.

Avant, la vie sur Terre était considérée comme une vallée de larmes entre deux paradis:

le paradis perdu (faute d’Ève),

et le paradis espéré, à condition d’avoir bien obéi aux règles pendant nos 40 ou 50 années d’existence.

Aujourd’hui, notre culture valorise le développement individuel, mais ce progrès a un coût exorbitant : il fragilise l’attachement.

L’attachement, pourtant, est un lien sécurisant, tranquillisant.

Tomber amoureux, c’est s’occuper de l’autre.

Mettre au monde un enfant, c’est une entrave sociale : on se lève la nuit, on est fatigué, on renonce à certaines promotions, à certaines libertés.

Mais en échange, on gagne la sécurité du lien, la solidité de l’attachement.

Le refus de la maternité

De plus en plus de femmes refusent la maternité.

En France, environ 6 %, mais jusqu’à 40 % chez les femmes diplômées en Allemagne, déclarent :

« Non seulement je ne me marierai pas, mais je ne mettrai jamais d’enfant au monde. Je veux me consacrer à mon épanouissement personnel. »

Certaines changeront d’avis plus tard, mais à 25 ans — âge de la maternité la plus facile — beaucoup en font le choix conscient.

La maternité n’est plus sacrée comme avant : elle devient un accomplissement personnel.

La paternité, elle aussi, a changé de sens.

Le sens nouveau de la paternité

Autrefois, l’homme était chef de famille.

Il avait des droits que la femme n’avait pas — une injustice légale.

Mais en contrepartie, il devait accepter n’importe quel travail, parfois au prix de souffrances extrêmes.

J’ai soigné des hommes qui travaillaient dans les mines quinze heures par jour, ne voyaient la lumière du jour que deux mois par an, mais ne pouvaient pas cesser, car c’était le seul salaire de la maison.

Le patriarcat se payait très cher.

Aujourd’hui, la paternité devient un choix, un engagement social.

Beaucoup d’hommes étaient fiers, autrefois, de donner tout leur salaire à leur femme — un geste généreux, souvent oublié.

Même si la famille est une contrainte, c’est une contrainte tranquillisante.

Comment être heureux avec une charge de famille

Si la famille se dilue, la liberté devient une angoisse.

Mais on peut limiter cette angoisse en créant une culture de couple :

des rituels de fête,

des rituels familiaux,

des vacances,

des moments entre amis.

Ces rituels luttent contre l’usure de l’âme et entretiennent le lien.

Les bénéfices du développement personnel

Le développement personnel a aussi des effets bénéfiques :

Environ 15 % des jeunes d’aujourd’hui sont éblouissants, tout comme leurs parents.

Ils savent travailler, gérer leur temps, alterner effort, repos et loisir.

Ils sont bien éduqués, bien équilibrés, et ils connaissent moins de divorces.

Leur groupe les sécurise, ils ont acquis des facteurs de protection et savent entretenir l’attachement qui se développe.

Les origines de la reproduction des inégalités sociales : dès la prime enfance

Ce n’est pas le cas pour les 15 % situés à l’autre extrémité de la population, ceux qui sont en grande difficulté développementale : pas de diplôme, pas de métier, pas de lecture.

D’où l’importance des mille premiers jours.

Contrairement à ce qu’on entend parfois — « tout se joue avant trois ans » — ce n’est pas que tout est joué, mais c’est déjà décisif.

Les mille premiers jours, c’est la grossesse plus les trois premières années.

C’est là qu’on acquiert les facteurs de protection : la confiance en soi, la curiosité, la base du langage.

À trois ans, à l’entrée en maternelle :

un enfant bien sécurisé entre avec un stock de 1 300 mots,

un enfant non sécurisé n’en a que 200 à 300.

Devinez lesquels deviendront bons élèves.

Le déterminisme social se transmet avant la parole.

Et cela influence plus tard la vie affective, la vie de couple, le rapport à l’attachement.

Le contrat de couple comme socle social

Dans les milieux favorisés, on établit souvent un contrat de couple :

on se met ensemble par solidarité, par projet.

On n’est pas malheureux : chacun contribue au bien-être de l’autre.

« Je vais tenir compte de tes choix, de ta carrière, de nos vacances, de nos décisions communes. »

Ces couples stables structurent un village autour de l’enfant, et transmettent à leur tour des facteurs de protection à travers les générations.

Y a-t-il de l’amour chez les animaux ?

Les animaux ont des pulsions sexuelles, parfois intenses, mais il s’agit d’un déterminisme biologique.

On ne peut pas vraiment parler d’amour, car dans l’amour humain, je ne pense qu’à elle, je ne vois qu’elle.

Chez un canard motivé pour la sexualité, par exemple, les testicules font la moitié de l’abdomen au moment du rut.

Mais si on le sépare de sa partenaire, la motivation chute, les testicules diminuent de volume, et c’est fini.

Chez les primates et les mammifères supérieurs, en revanche, l’attachement est vital :

privés d’attachement, ils meurent.

Un oiseau isolé s’arrache les plumes et dépérit.

Chez les êtres humains, on a observé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Bowlby et d’autres psychanalystes, que les enfants privés de parents et isolés sensoriellement, sans substitut affectif, développaient d’importants dégâts cérébraux et comportementaux.

L’être humain a besoin de social et d’altérité

Les êtres humains sont contraints à la socialité.

Attention : socialité n’est pas sociabilité.

La socialité, c’est l’élan vers l’autre.

La sociabilité, ce sont les rapports codifiés par la culture (mariage, travail, lois).

Les neurosciences le confirment :

un enfant sans altérité atrophie son cerveau.

L’absence de relation empêche le développement des lobes préfrontaux (anticipation, empathie) et du système limbique (mémoire émotionnelle).

Il n’a personne vers qui tendre les bras, personne à regarder, et son cerveau s’appauvrit.

Pour que notre cerveau fonctionne bien, il faut vivre en société.

L’homme est biologiquement contraint à la relation.

L’intérêt évolutif de l’attachement

L’attachement a un intérêt évolutif certain : la survie.

L’amour, lui, n’a pas forcément d’utilité évolutive directe.

Chez les animaux, c’est la pulsion émotionnelle qui organise la première rencontre.

Chez l’humain, cette pulsion est canalisée par la culture et la famille : on ne rencontre pas au hasard.

L’attachement favorise la stabilité du groupe, donc la survie.

L’amour, en revanche, est contingent, parfois perturbateur, mais il favorise la rencontre initiale.

L’homme est une espèce infidèle

Je pense que l’être humain est une espèce infidèle.

Les hommes surtout, mais les femmes aussi.

Les femmes sont davantage stabilisées par la maternité, sécurisées par la stabilité affective.

Mais l’infidélité masculine, au plan biologique, a une logique évolutive : elle permet de répandre les gènes.

La sexualité est un mode de reproduction très coûteux : il faut des millions de spermatozoïdes pour produire très peu d’enfants.

Mais c’est aussi un formidable moteur de diversité.

Chaque relation sexuelle invente un enfant nouveau.

C’est d’ailleurs une erreur de parler de reproduction sexuelle : il faudrait dire invention sexuelle.

À chaque rencontre, un mâle et une femelle créent un enfant différent.

Et quand le milieu change, certains de ces enfants seront mieux adaptés.

La sexualité assure donc la continuité de l’espèce grâce à la variation.

Les espèces trop spécialisées disparaissent quand le milieu évolue.

Grâce à la sexualité, quelques enfants différents survivent et adaptent l’espèce.

L’influence de la culture sur la fidélité

Mais la culture agit comme un mécanisme correctif.

Si la société est stable, la fidélité devient un facteur évolutif : elle renforce le couple et la cohésion sociale.

La pulsion sexuelle est donc modulée par les structures culturelles.

Les théories de l’attachement : bases et styles

Les théories de l’attachement reposent sur des bases expérimentales, cliniques et biologiques.

On peut évaluer le style d’attachement d’un enfant et suivre son évolution au fil des rencontres et des cultures.

À dix mois, dans une culture en paix, 70 % des bébés présentent un attachement sécure :

ils soutiennent le regard, sourient, jouent à jeter et redonner les objets.

C’est une manière d’établir la relation.

Les 30 % restants sont des attachements dits insécures :

15 % évitants : ils ne soutiennent pas le regard, se replient sur eux.

10 % ambivalents : ils se jettent dans les bras, puis frappent ou mordent ; l’amour et la colère se mêlent.

5 % désorganisés : plus rares et plus graves, ces profils inquiètent davantage.

Les formes évitantes et ambivalentes sont encore plastiques : on peut les faire évoluer.

C’est le principe de la résilience.

Mais les 5 % désorganisés posent plus de difficultés : parfois, la cause est génétique ou épigénétique.

L’impact des malheurs de la mère sur le bébé

Les travaux en épigénétique sont passionnants.

Ils montrent que l’expression des gènes est modifiée par le milieu.

Le premier milieu du bébé, c’est le ventre de sa mère.

Quand la mère est stressée, cela modifie l’expression génétique de l’enfant qu’elle porte.

Ce n’est pas une modification du code ADN, mais de son expression.

Un bébé dans le ventre d’une femme sécurisée exprime son ADN de manière plastique et souple.

Un bébé porté par une femme insécurisée subit des altérations épigénétiques.

On observe cela en laboratoire : sur les bandelettes d’ADN, des taches noires apparaissent — des radicaux méthyles (CH₃) — qui se fixent et modifient l’expression du gène.

L’histoire de la mère modifie l’expression des gènes de l’enfant.

Ce n’est pas la mère en elle-même — comme on l’a longtemps dit en psychanalyse — mais le malheur de la mère qui trouble le développement de l’enfant.

Compatibilité des styles d’attachement dans le couple

Ce qui organise la niche sensorielle de l’enfant, c’est l’entente entre les parents.

Si Monsieur sécure rencontre Madame insécure (parce qu’elle a eu une enfance difficile), il peut la sécuriser.

Le couple fonctionne bien, et l’enfant bénéficie d’une niche affective stable.

Beaucoup d’hommes insécures sont d’ailleurs stabilisés par leur compagne, plus stable qu’eux.

L’enfant a alors deux figures d’attachement différentes, et c’est bénéfique :

c’est de la différence que naît la conscience.

Monsieur évitant, par exemple, craint les émotions intenses mais reste calme et fiable.

Madame ambivalente, elle, alterne les explosions d’amour et les colères.

Ce n’est pas simple à vivre, mais à force de répétition, chacun apprend de l’autre.

Le couple, entouré de la famille et des amis, tisse un équilibre.

Même la différence peut aider l’enfant à acquérir son propre style d’attachement.

Les peurs d’aimer et la vulnérabilité affective

Beaucoup de gens passent à côté de l’amour parce qu’ils sont malheureux ou mal sécurisés dans leur enfance.

Les mélancoliques ne tombent jamais amoureux : la vie est trop lourde à porter, tout est souffrance.

Pour tomber amoureux, il faut déjà se sentir bien, être attentif à l’autre, intéressé par lui.

Mais certaines personnes carencées ont peur de l’amour, alors qu’elles en ont le plus grand besoin.

Elles le surcotent : pour elles, aimer, c’est risquer de souffrir.

Leur vulnérabilité est telle que l’amour déclenche l’angoisse, au lieu du bonheur.

« Si je tombe amoureux de cette femme, elle va me découvrir. Elle va voir à quel point je suis minable, et elle va me quitter. »

Tomber amoureux réveille une empreinte passée : celle du manque, de la peur de l’abandon.

L’amour, dans ces cas-là, réactive la blessure au lieu de la combler.

Les fonctions sacrée et belliqueuse du mariage

Avant l’ère industrielle, on donnait les femmes en mariage à des hommes qui n’en voulaient pas forcément.

Le mariage et la sexualité servaient à faire du sacré et du social.

Du sacré, parce qu’il fallait mettre au monde le plus d’enfants possible pour la gloire de Dieu.

J’ai encore entendu, au Proche-Orient :

« Nos femmes font plus d’enfants que les femmes occidentales, donc nous sommes sûrs de gagner la guerre. »

Le sexe avait donc une fonction belliqueuse : produire plus de soldats que l’ennemi.

Et il avait aussi une fonction sociale : les mariages étaient arrangés, scellés par des contrats.

Même chez les penseurs.

Prenez Proudhon, philosophe socialiste.

Il voulait être père, avoir une famille.

Un jour, il a vu sortir une ouvrière d’usine, dont la gentillesse et la tenue ont sans doute réveillé quelque chose dans sa mémoire.

Il l’a accostée dans la rue :

« Je m’appelle Proudhon, je suis philosophe. J’ai tant de rente par mois, j’ai des maisons. Si vous acceptez de m’épouser, je serai correct avec vous et je vous assurerai. »

Cette femme a accepté.

Il ne lui a pas fait une déclaration d’amour, mais une déclaration de mariage, et le couple a duré jusqu’à la mort de Proudhon.

C’est difficile à imaginer pour les jeunes d’aujourd’hui, mais cela a existé.

Mariages arrangés, mariages heureux

En Inde, mon ami, producteur à Bollywood, très cultivé et très riche, a accepté un mariage arrangé.

Je lui ai dit :

« C’est étonnant, pourquoi acceptes-tu ? »

Il m’a répondu :

« Qui mieux que ma mère peut savoir quelle femme me convient ? »

Le mariage arrangé par la mère est, pour lui, une preuve de moralité et une inscription dans la lignée.

C’est une valeur encore très vivante dans de nombreuses cultures, notamment en Inde, en Afrique ou en Amérique du Sud.

Dans ces cultures, le père n’est pas nécessairement l’amant : c’est celui que la société désigne pour s’occuper de l’enfant et en être responsable.

Pendant des millénaires, un enfant sur deux mourait dans sa première année.

Aujourd’hui, c’est quatre pour mille.

Nous sommes donc beaucoup plus forts qu’avant.

Mais cette force nouvelle s’accompagne d’une angoisse accrue :

nous sommes capables d’imaginer, d’anticiper tout ce qui peut arriver… sans pouvoir toujours agir.

Et cette impuissance nourrit l’angoisse.

Le progrès : un facteur de vulnérabilité

Quand j’étais jeune, après le bac et mes études de médecine, j’étais convaincu que le progrès soignerait de mieux en mieux, qu’il réduirait les inégalités sociales, qu’il abolirait les préjugés.

Eh bien non.

Le progrès n’est pas forcément un facteur de protection.

Les sociétés modernes, malgré leurs performances techniques et intellectuelles, produisent aussi de nouvelles vulnérabilités.

Nous sommes devenus plus forts — donc plus conscients — donc plus anxieux.

L’angoisse est le prix de la conscience.

La tentation des pouvoirs autoritaires

C’est pour cela que tant de gens sont séduits par les cultures autoritaires ou les dictatures : religieuses, laïques ou économiques.

Elles sont sécurisantes : on ne pense plus, donc on n’angoisse plus.

Mais on est amputé de sa liberté.

Dans les régimes totalitaires, les gens ne sont pas anxieux, mais ils sont entravés ou emprisonnés.

Ils chantent les louanges du dictateur, convaincus de son génie.

J’ai vu, à Saint-Pétersbourg, l’université de Poutine : des photos de lui partout, des bustes, des portraits — torse nu, à cheval, armé d’un poignard.

Il est adoré.

Le dictateur arrête la pensée.

Il suffit de répéter ses slogans : moins on pense, plus on est convaincu.

Le travail de la pensée : une liberté angoissante

Penser, douter, choisir… c’est merveilleux, mais c’est angoissant.

Les filles sont souvent plus anxieuses, parce qu’elles anticipent beaucoup de situations, notamment la maternité, devenue plus lourde.

À l’inverse, les garçons, de plus en plus, démissionnent : c’est leur tranquillisant.

La démission, c’est un anxiolytique social.

Les garçons qui décrochent

Au Japon, on appelle cela les hikikomori : des jeunes hommes qui tirent les rideaux, se couchent, ne vont plus à l’école ni au travail.

Même phénomène aux États-Unis : le décrochage masculin.

En Italie, on parle de « retraités précoces » : des garçons qui ne sortent plus, ne courtisent plus, ont peur des femmes et de la société.

Ils sont trop tranquillisés.

S’ils affrontaient la vie, ils auraient des angoisses.

Nous évoluons vers une société clivée :

un haut de gamme, cultivé, brillant, performant ;

et une base larguée, qui décroche, qui se venge.

Aux États-Unis, certains garçons humiliés mitraillent les écoles — le lieu même de leur échec.

Les « gilets jaunes », en France, ont cassé les symboles de leur humiliation : les magasins des Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe.

Pourquoi les civilisations s’écroulent

Citez-moi une seule civilisation qui ne se soit pas écroulée : il n’y en a pas.

Nous faisons partie des 5 % d’espèces survivantes depuis l’origine de la vie.

Les 95 % autres ont disparu, souvent parce qu’elles étaient trop spécialisées.

Le climat, les cours d’eau, les paysages, la biologie changent sans cesse.

Les espèces trop rigides disparaissent.

Chez l’humain, notre point fort — l’intelligence verbale et technique — peut devenir notre faiblesse si le savoir et les biens ne sont pas partagés.

Quand le haut de la société humilie le bas, les tensions explosent.

C’est ce qu’on observe déjà : des colères, des révoltes, des violences scolaires.

Des prodromes d’un effondrement social.

Mais cet effondrement sera peut-être le signe d’une mutation, d’une autre civilisation à inventer.

La parité hommes-femmes : une conquête inachevée

La parité entre les hommes et les femmes n’a jamais existé depuis que l’homme est sur Terre.

Les femmes ont toujours été le « deuxième sexe », comme le disait Simone de Beauvoir.

L’ordre patriarcal s’est bâti sur la violence masculine et sur la technologie de la guerre.

Les hommes ont inventé des armes, des outils de chasse, et ont fait de la violence une valeur sociale.

Vingt pour cent des hommes mouraient tués par d’autres hommes.

Les garçons étaient éduqués pour se battre, et les femmes participaient à cette culture de la violence :

« Si tu t’es laissé casser la figure, tu n’es pas un homme. »

Même les mères disaient cela à leurs fils.

De la violence naturelle à la violence culturelle

Peut-être y a-t-il un fond biologique : dès la crèche, environ 5 % des petits garçons frappent ou mordent, contre moins d’1 % des filles.

Mais il y a surtout un poids culturel.

Les sociétés guerrières (Mongols, Scythes, etc.) éduquaient leurs garçons à la guerre.

La violence était une valeur adaptative.

Aujourd’hui, elle ne l’est plus.

Dans les sociétés stables, la violence n’est que destruction.

Mais si la guerre revient, elle redeviendra, hélas, adaptative.

Les écarts dans les enquêtes sexuelles

Pourquoi les enquêtes montrent-elles que les hommes déclarent plus de partenaires sexuels que les femmes ?

Simplement parce que les deux mentent différemment.

Pendant très longtemps, on affirmait que les femmes ne se masturbaient pas.

Les sondages disaient : « il n’y a que les garçons ».

C’était culturellement admis, donc les filles n’osaient pas le dire.

Aujourd’hui, on sait que la sexualité féminine existe pleinement, mais elle reste moins valorisée dans le discours social.

Conclusion : l’amour, l’attachement et la conscience

L’amour et l’attachement sont les deux piliers biologiques de la vie psychique.

L’amour, c’est la drogue naturelle qui nous pousse vers l’autre.

L’attachement, c’est le tranquillisant naturel qui nous permet de durer.

L’idéal humain, c’est de transformer le coup de foudre en lien d’attachement.

Notre époque, avec son progrès et son hyper-conscience, a produit plus de liberté, mais aussi plus d’angoisse.

Le prix à payer de la conscience, c’est l’incertitude.

Mais c’est aussi ce qui nous rend profondément humains : capables d’aimer, d’attendre, de choisir et de recommencer.