Notre cerveau est attiré par le malheur

Dans une certaine mesure — on peut dire que notre cerveau est attiré par le malheur

Introduction

Oui, on peut dire — dans une certaine mesure — que notre cerveau est attiré par le malheur, ou plus précisément : par les signes de danger, de souffrance, de négativité ou d’injustice. Ce phénomène est bien documenté en neurosciences et en psychologie cognitive. Voici pourquoi et comment :

🔍 1. Le biais de négativité : un réflexe de survie

Notre cerveau est programmé pour repérer plus rapidement les informations négatives que les positives. C’est un héritage évolutif :

Nos ancêtres devaient détecter les menaces pour survivre (prédateur, maladie, exclusion du groupe…).

Ce réflexe a permis la survie de l’espèce, mais aujourd’hui, dans un monde saturé d’informations, il nous rend hypersensibles aux mauvaises nouvelles.

📌 Exemples :

On retient plus facilement une critique qu’un compliment.

On peut passer des heures à ruminer un souci mineur, mais on oublie vite un petit plaisir.

🧠 2. Les circuits neuronaux de la peur et du malheur

L’amygdale, structure cérébrale clé dans le traitement des émotions, réagit plus intensément et plus rapidement aux stimuli négatifs.

Cette hyper-réactivité oriente notre attention et notre mémoire vers ce qui pourrait nous nuire, même si ce n’est qu’imaginaire.

📰 3. Les médias exploitent cette attirance

Le « if it bleeds, it leads » (s’il y a du sang, ça fait la une) est une devise journalistique implicite.

Les titres anxiogènes ou les images choquantes captent mieux l’attention → plus de clics, plus de vues, donc plus de profits.

Cela crée une bulle de perception, où le monde semble plus dangereux ou désespérant qu’il ne l’est réellement.

🧩 4. Pourquoi est-ce si difficile de s'en détacher ?

Parce que :

Le cortex préfrontal, chargé de la régulation émotionnelle et de la pensée rationnelle, entre souvent en action après coup, et avec plus de lenteur.

Nos ruminations (penser encore et encore aux mêmes problèmes) activent les circuits liés à la douleur émotionnelle, ce qui renforce le sentiment de malheur.

Il y a aussi un effet d’addiction : le cerveau peut s’habituer à la stimulation émotionnelle négative et en redemander inconsciemment.

🌀 5. Le rôle de l’éducation et de la conscience

Bonne nouvelle : cette tendance n’est pas une fatalité.

On peut entraîner notre cerveau à remarquer le positif (journal de gratitude, pleine conscience, psychologie positive).

Les pratiques contemplatives (méditation, respiration, attention dirigée) permettent d’observer la pensée sans s’y identifier.

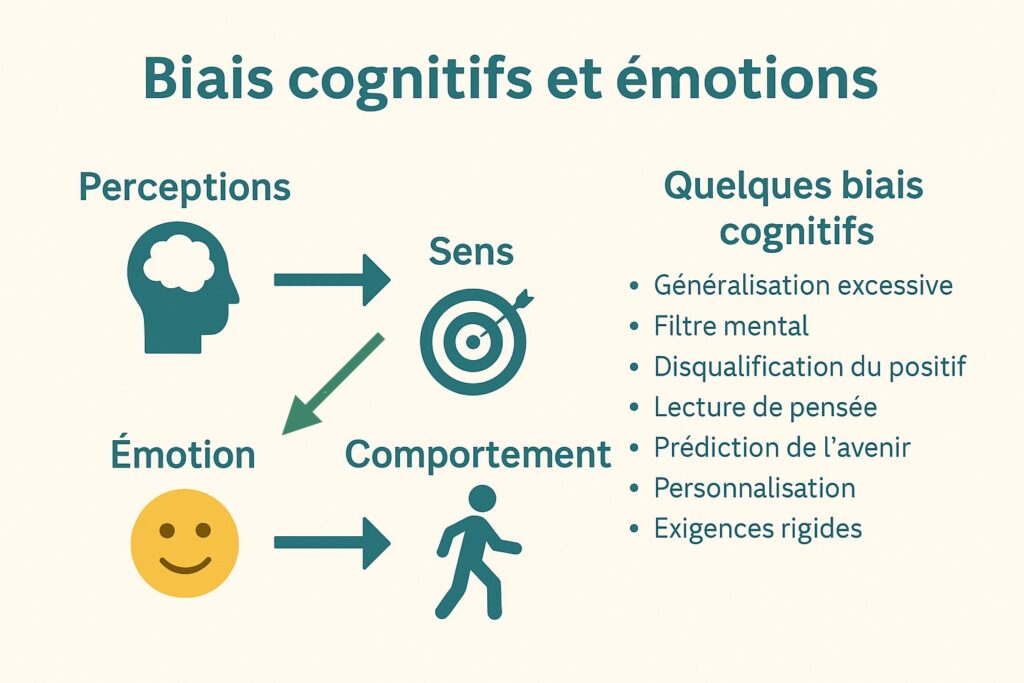

En repérant nos biais cognitifs, on devient plus libre de ne pas nourrir le malheur inutilement.

💡 Conclusion poétique

Le cerveau est une alarme, pas un oracle.

Il sonne à la moindre ombre, mais il ne dit pas la vérité du monde.

Le malheur attire notre attention, mais c’est notre cœur et notre conscience qui choisissent ce que nous allons nourrir.